Menu

Close

4.7

(116)

1. Garmin Panoptix LiveScope – Die Zauberbox?

Wir haben uns daran gewöhnt, dass Werbung und sachbezogene Information zu Neuerscheinungen nicht immer sauber getrennt werden. Als zum Sommer diesen Jahres die „LiveScope Sensation“ erschien, konnte man erwarten, dass sich die Superlative in den Produktvorstellungen überschlugen. Bei genauem Hinsehen unterschieden sich die „Infos“ meist nicht wesentlich von der Garmin-Pressemitteilung. Garmins revolutionäre Videobilder lieferte man teilweise gleich mit.1.1. Was ist nun dran am Garmin LiveScope?

Wir wollten es wissen und waren mit dem System auf dem Wasser.

Im Wesentlichen ist das Garmin LiveScope System eine Erweiterung der bereits vorhandenen Panoptix Technik, die jetzt videoähnliche Bilder von Strukturen und Fischen unter und neben dem Boot in Echtzeit, bis zu einer Tiefe bzw. Entfernung von 60m realisieren soll.

Unter günstigen Bedingungen wird sogar eine fotorealistische Anzeige mit Bestimmung von Fischarten möglich sein.

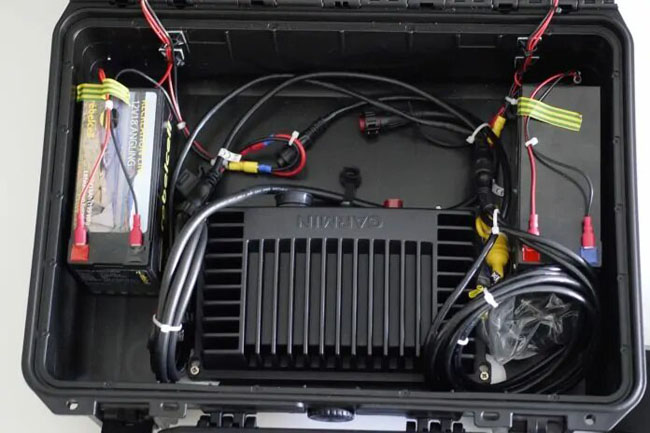

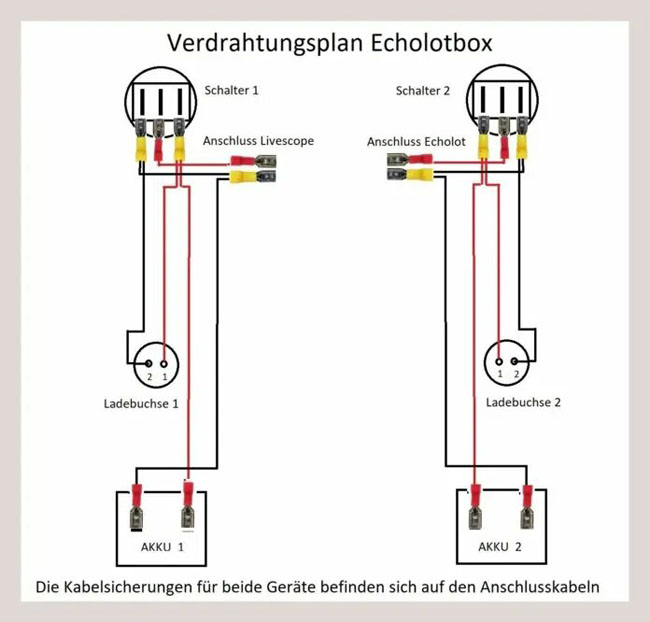

Hardwareseits steckt die erforderliche Technik in einer 2 kg schweren Blackbox mit der Bezeichnung GS10 und einem speziellen Geber LVS32 (0,9 kg), der sowohl am E-Motor als auch am Fahrzeugheck angebracht werden kann. Die Blackbox wird separat mit Strom versorgt.

Der Energiebedarf von rund 1,8 A/h im Normalbetrieb deutet auf eine hohe Rechenleistung hin, die für die Erzeugung der videoähnlichen Bilder notwendig ist. Da LiveScope selbst keine Anzeigemöglichkeit zur Verfügung stellt, ist zusätzlich ein netzwerkfähiges Garmin-Echolot aus den Echomap bzw. GPSMap Serien notwendig.

Die gute Nachricht ist: Jedes netzwerkfähige Garmin-Kombigerät lässt sich mit der Blackbox und dem Geber auf LiveScope aufrüsten. Der Anschluss erfolgt via Netzwerkkabel, die Installation ist mit Plug and Play umgehend erledigt.

Die weniger gute: Wer sein System flexibel – d.h. transportabel – einsetzt, muss zusätzliche Hardware mitschleppen und reichlich Energie bereitstellen. Aber keine Sorge auch für solche Fälle gibt es Lösungen.

Wir stellen übrigens eine davon im zweiten Teil vor. Doch zuvor zu den Erkenntnissen aus unserem Test des Garmin Panoptix LiveScope.

-

Der Echolot-Profikurs + eBook “Der große Echolot Ratgeber”

Jetzt 1 Stunde kostenlos alle Videos schauen

Bewertungen ( 108 )

1.2. Unsere Testkonstellation für das Garmin LiveScope Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Wir haben das Garmin LiveScope mit einem Echomap Plus 92sv eingesetzt. Dazu wurde die komplette Einheit mit getrennten Stromversorgungen für die Blackbox und das Echolot in einen großen Outdoor-Koffer eingebaut, der sowohl zur Echolotmontage als auch zum Transport genutzt wurde.

Der LiveScope-Geber kam mit dem GT52-Chirp-Typ des Echomap Plus 92sv zusammen an eine stabile Geberstange, so dass beide Verfahren parallel genutzt werden konnten. Im Bootsbetrieb wurden die Geber am Fahrzeug so montiert, dass Störungen durch den E-Motor auszuschließen waren.

Die Handhabung mit dem Koffer und einer Echolotstange unterschied sich generell nur wenig von einem Echolot-Normalbetrieb. Einmal davon abgesehen, dass mehr Gewicht bewegt werden musste.

1.3. Wie die LiveScope-Technik arbeitet

Mit normalen Echolotbildern

- sehen wir in die Vergangenheit,

- wissen nicht, wo genau sich der Fisch befindet

- und selbst dessen exakte Tiefe muss mitunter angezweifelt werden.

Die SideScan-Technik hat uns darüber hinaus erstmals die Option eröffnet, erkennen zu können, wo wir den Fisch in Relation zur Bootsposition finden. Mit dem DownScan schauen wir jetzt sogar unter das Boot.

LiveScope eröffnet nun neue Horizonte. Das Zauberwort heißt einmal Echtzeit. Es ist nun exakt der Ist-Zustand, den wir auf dem Echolot-Bild sehen. Zum anderen werden eine Fülle von hohen Frequenzen im Bereich 530-1100Khz gesendet, die Strukturen und Fische detailliert abbilden.

Während im Chirp-Verfahren eine Serie von Pings mit unterschiedlichen Frequenzen eingesetzt werden, bläst das LiveScope mit seinem speziellen Geberformat den Multi-Frequenz-Block auf einmal ins Wasser.

Die drei unterschiedlichen Bereiche des Gebers (darum die etwas eigenwillige Geberform), machen es möglich, auf drei verschiedenen Sendebereichen gleichzeitig aktiv zu sein.

In der Zentraleinheit (der Blackbox GS10) sammeln sich alle gesammelten Informationen und werden dort zu einem Einzelbild hochgerechnet. Dieses wird in weiterer Folge auf dem Bildschirm dargestellt. Angesichts dieser Verfahrenstechnik und des minimalen zeitlichen Verzuges (Echtzeit), werden die Notwendigkeit hoher Rechenleistung und des damit verbundenen Energiebedarfs deutlich.

Eine weitere Besonderheit des Gebers – in zwei unterschiedlichen Perspektiven arbeiten zu können – ist ein zusätzliches Highlight.

- LiveScope Forward scannt die Gegebenheiten neben dem Boot, während

- LiveScope Down unter das Boot schaut.

Der rasche Wechsel zwischen den beiden Scan-Verfahren ist per Touch auf dem kompatiblen Garmin-Kartenplotter jederzeit möglich. Wird der Geber am Trolling-Motor befestigt, kann er zudem (je nach Gewässerbeschaffenheit und Fischart), individuell ausgerichtet werden, um in den jeweiligen Einsatzbereichen optimale Scanergebnisse zu erzielen.

Während im traditionellen Echolotverfahren das Boot mit einer Geschwindigkeit von zwischen 3-5 Knoten „fahren“ muss, um für gute Ergebnisse zu sorgen, erzeugt die LiveScope Technik sowohl bei Fahrt als auch bei Stillstand überzeugende Bilder.

Und bei rauen Wasserbedingungen sichert das eingebaute AHRS-System (Attitude Heading Reference System), als eine Art Bildstabilisator für detailgenaue Darstellungen von Unterwasserstrukturen, Ködern und Fischen.

Viel Technik also und ein Versprechen, fotorealistische Live-Echolotbilder zu liefern, die über die bisher üblichen deutlich hinausgehen. Aber schauen wir einmal, wie gut dieses Versprechen in die Praxis umgesetzt wurde.

🔕 Reminder- Operation 1,574796 bitcoin. Go to withdrawal >> https://yandex.com/poll/enter/FtVRYPu2WT9qLJ2WEoNw4E?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 🔕

🔖 + 1.173249 BTC.GET – https://yandex.com/poll/enter/FtVRYPu2WT9qLJ2WEoNw4E?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 🔖

David

🔎 Reminder- TRANSACTION 1,409306 BTC. Go to withdrawal =>> https://yandex.com/poll/7R6WLNFoDWh6Mnt8ZoUfWA?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 🔎

📌 + 1.182006 BTC.GET – https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 📌

📅 Email: TRANSACTION 1,410137 BTC. Go to withdrawal >>> https://yandex.com/poll/5JjqQt7R61CTYdYVd17t6p?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📅

💿 + 1.120489 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/5JjqQt7R61CTYdYVd17t6p?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 💿

📒 + 1.334092 BTC.GET – https://yandex.com/poll/76RuKke5vYn6W1hp2wxzvb?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📒

🖲 + 1.674176 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/7HqNsFACc4dya6qN3zJ4f5?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 🖲

📀 + 1.61629 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/Ef2mNddcUzfYHaPDepm53G?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📀

📁 Ticket: Operation 1.121948 BTC. Receive =>> https://yandex.com/poll/7R6WLNFoDWh6Mnt8ZoUfWA?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 📁

Kuhnert Giso

MartinJJ

Christian Hasse

Stefan Stammermann

Oliver Deneffe

Elmar Losert

Thodi54

MartinJJ

Roman Sturm

Stefke80

Ralf Eggert

Marcmps

Udo Strozynski

Fabian Brillaud

MC Linde

Jachen

Tobias Miehle

Stefan Bryner

Jörn Kamps

Peter Hopf

Andreas Janke

Markus

Karsten

Christoph Otten

Helmuth

Helmuth

Helmuth

Jens-Uwe Kretzschmann

Jens-Uwe Kretzschmann

Jens-Uwe Kretzschmann

Martin Timm

josef weiss

Fabian

Sebastian Bürger

Stefan Lenk

Rajko Rothe

Marius

Marius

Marius

Stefan Haack

Stefan Haack

Tommy

Tommy

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Heiko Süß

Heiko Süß

Heiko Süß

Karlheinz Scharrer

Marco

Roland

Marco

Wulf Stehr

Wulf Stehr

Wulf Stehr

tklottig

Wulf Stehr

Guido Geihsen

Alfred

Torsten Klottig

Alfred

Fredi

Torsten Klottig

Kay

Wolfgang Völkel

Manfred Schneider

Wolfgang Völkel

Torsten Klottig

Wolfgang Völkel

Christoph Otten

Achim

Achim Henkel

Mike Schumacher

Mike Schumacher

Achim Henkel

Jens

Uwe

Thorsten

Jörg

Kovacs Daniel

Marcel Donat

Christoph

Oliver

Para

Henrik Alecke

josef weiss

Hans-Jürgen Achtnig

Wulf Stehr

Martin

Achim Henkel

Ralf

Michael Geiss

Erik B.

Adrian Drzezla

Roland Huhn

m.korolenko

Walter Schneider

Otto Cessa

Reinhard

Martin

Ingo van Hees

Martin

Jens-Uwe Kretzschmann

Josef Miesslinger

Matthias Kämpf

Wolfgang Völkel

Thomas Mowinski

Martin

Marius Lange-Grumfeld

Der Echolot-Profikurs + eBook “Der große Echolot Ratgeber”

Jetzt 1 Stunde kostenlos alle Videos schauen

Bewertungen ( 108 )

Bewertet mit 1 von 5

g3evwe

Bewertet mit 1 von 5

c17ypz

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs gefällt mir sehr gut. Die Videos sind verständlich vorgetragen und bringen einen echt weiter. Ich bin zwar erst bei 30% der Videos, konnte aber schon vieles am See anwenden.

Bewertet mit 1 von 5

n6mxx9

Bewertet mit 1 von 5

51f3uy

Bewertet mit 1 von 5

rfbxab

Bewertet mit 1 von 5

qayo2z

Bewertet mit 1 von 5

8f680z

Bewertet mit 1 von 5

bjarfb

Bewertet mit 1 von 5

y51p8z

Bewertet mit 1 von 5

ewkw03

Bewertet mit 5 von 5

Ich habe viele Bücher von euch und dieser Kurs hilft einen echt sein Echolot die Technik und Bilder zu verstehen. Tolle und hilfreiche Tips helfen sein Echolot perfekt einzustellen. Schneller und besser Fisch und Spots zu finden. LG

Hallo Oliver, vielen Dank für die direkten Worte. Wir finden nicht immer Zeit, zum antworten. Schön, dass der Kurs dich weitergebracht und sogar inspiriert hat. VG und mögest du bald wieder ans Wasser kommen. Martin

Bewertet mit 5 von 5

Für mich ein toller Einstieg in das Thema. Ich habe mit dem deeper Kurs angefangen, jetzt steige ich tiefer ein. Weiter so.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gute Erklärungen, ruhig und gezielt. Endlich jemand der sich Zeit für die Grundlagen lässt, worauf alles aufbaut. Einfach und logisch zu verstehen. Es kommt an Ende auf die Feinheiten an, sonst erkennt man gar nichts, und genau das wird hier vermittelt. Wann und wie man wo gucken muss. Alles das lernt man hier. Vielen Dank

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin,

Ich dachte ich hätte bereits gute Echolot Kenntnisse, jedoch nach dem Test wurde mir klar das ich noch viel zu lernen habe. Der Aufbau und die Wiederholungen von einzelnen Themen in der Komplexität des großen Ganzen hat mich immer wieder zum staunen gebracht. Ich werde versuchen das gelernte umzusetzen und melde mich schnellstmöglich mit hoffentlich großem Fangerfolg zurück. Ich komme leider zur Zeit nicht oft in den Genuss über einen längeren Zeitraum Angeln zu können, daher bitte ich um etwas Geduld. Aber ich kann jedoch eines mit Sicherheit sagen, der Kurs hat mich sehr inspiriert und ich konnte bereits einige Angelkollegen überzeugen die Einstellungen zu ändern und die Spots entsprechend anzuführen um mehr zu sehen und am Ende auch zu fangen. Vielen Dank dafür und weiter so. Ich würde mir noch das Thema mit der Abhängigkeit der Tide Gewässer wünschen. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Bis bald euer treuer Kunde Oliver.

Bewertet mit 5 von 5

Servus der Kurs ist sehr reichhaltig und gut erklärt da wir alle sehr teure echologe haben aber weniger mit umgehen können war das sehr Lehrreich vor allen Dingen mit der Frequenz und auch das downscan side Scan sehr gut erklärt jetzt müssen wir es nur noch umsetzen jetzt erstmal im voraus vielen Dank

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs macht richtig Spaß!! Martin erklärt alles sehr genau und detailliert. Nebenbei ist er auch noch sehr sympathisch. Der Kurs ist sein Geld auf jeden Fall! Daumen hoch 👍👍

Moin Roman,

danke für den Hinweis. Wir testen immer wieder die Performance der Website und zeigen aktuell bei einer vollständigen Ladezeit von 2,5 Sekunden, so gar aus Canada (Stand 27.07.2025). Zur Performance hatte wir bisher wenig Beschwerden. Welches System nutzt du? LG Martin

Bewertet mit 3 von 5

die performance der webeite ist allgemein echt schlecht, sehr lange ladezeiten. stoff könnte ein bisschen weniger trockern rübergebracht werden

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Kurs ist super verständlich aufgebaut. Ich habe unfassbar viele Erkenntnisse erhalten. Jetzt muss ich diese nur noch umsetzen. Was sich aber mit dem neuen Wissen und ein wenig Übung leicht realisieren lassen wird.

Danke für diese wahnsinnige Mühe.

LG Stefan

Bewertet mit 5 von 5

Um es abzukürzen, ganz klare Kaufentscheidung. War im Buch schon mega hilfreich, im Kurs alles nochmal deutlicher, auch durch Martin sehr angenehm vorgestellt.

Wie auch im Buch erklärt, befinden sich 90% der Fische auf ca.10% der Wasserfläche, na jetzt erst recht mit Echolot ! Danke dafür.

Auch die Bücher sind alle eine Kaufempfehlung. Leider ist das Buch “Karpfen Rigs” bis Septemer nicht lieferbar. Macht weiter so, ich bin dabei.

Grüße aus Berlin

Ralle

Bewertet mit 5 von 5

Sehr schön gemacht alles! Leicht zu verstehen und man sieht seine Geräte nun ganz anders.

Ob es mehr Fisch bringt wird sich zeigen ich jedenfalls sitze auf heißen Kohlen und freue mich auf das ende der Schonzeit.

Bewertet mit 4 von 5

Der Kurs ist gut und logisch aufgebaut. Ich habe viel gelernt und kann jetzt die ganze Thematik besser verstehen. Dennoch zwei Punkte zur Anmerkung.

1. In den beiden Videos zur Barschsuche auf dem Schweriner See wird aus meiner Sicht genau das Gegenteil zu den 3 goldenen Regeln praktiziert.

2.Ich vermisse deutlich ein Kapitel zur Echolotnutzung in Norwegen. Der Kurs ist aus meiner Sicht zu einseitig auf Binnengewässer ausgelegt.

Das betrachte ich nicht als Kritik, sondern als Anregung für zukünftige Updates.

Bewertet mit 5 von 5

Super Infos, habe den Kurs zweimal gesehen und zur Zeit sofort die Hotspots gefunden, auch die unsichtbaren Löcher. Lebe in Süd Frankreich bei Toulouse und konnte mit meinem Garmin 2d Down und side alles perfect anwenden. Einfach super, Jens und Martin, macht weiter so. Fabian

Bewertet mit 5 von 5

Bin leider noch nicht ganz durch, aber der Kurs bringt Licht ins Dunkle. Gut aufgebaut und verständlich erklärt. Die Praxis ist natürlich noch was anderes, aber man kann das Erlernte umsetzen, auch wenn es nicht immer auf Anhieb klappt. Aber mit dem Wissen gehts halt schneller als ohne.

Bewertet mit 5 von 5

Die Interpretation der Echolot-Bilder ist alles andere als einfach. Ich habe schon viele Videos des Kurses angeschaut und fange an zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Der Kurs ist klar und verständlich aufgebaut und für alle Echolot-Laien nur zu empfehlen. Das Lesen des Fischfinders will gelernt sein. Der Kurs bietet umfangreiche und nützliche Informationen für die Einstellungen und für die Benützung deines Echolotes.

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs ist sehr informativ und einfach zu verstehen! Super für Anfönger und Unerfahrene! Mir hat der Kurs bisher schon sehr geholfen und bin noch nicht einmal mit allen Videos durch.

Bewertet mit 5 von 5

Bin noch nicht mit dem gesamten Kurs durch aber hier erhalte ich endlich die richtigen Inputs um mein teures Echolot auch in der Praxis sinnvoll und professionell zu nutzen. Ich freue mich nun auf die neue Fischsaison und bin sicher, dass mir dieser Kurs hilft erfolgreicher die richtigen Spots zu finden.

Bewertet mit 5 von 5

Super Kurs! Hab im Internet nichts besseres gefunden und die Ergänzung mit dem Buch versorgt einen wirklich über Jahre.

Weiter so!

Bewertet mit 5 von 5

Eine sehr gute Einführung in die Echlottechnik .

Bringt mir viel mehr, wie die sich ewig wiederholenden Informationen der Hersteller.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo,

Der Kurs hat mir super gefallen, mich sehr inspiriert und zudem auch weitergebracht. Meiner Meinung nach wurde an alles gedacht und auf alle wichtigen Details eingegangen und verständlich erklärt. Dementsprechend konnte ich mein Wissen über Fische, Strukturen und Techniken erweitern und Neues dazulernen. Bei mir gab es durch den Kurs viele Lerneffekte, weshalb ich auch äußerst dankbar dafür bin.

Bewertet mit 5 von 5

Der Grundlagenkurs ist für jeden Echolotanfänger ein absoluter Grundstein zum Verstehen und Anwenden der Echlottechnick !

Sehr verständlich und praxisbezogen vermittelt er, die Grundschritte um in kurzer Zeit das Echolot erstmals richtig anzuwenden.

Auf jeden Fall sehr zu empfehlen und absolut sehr gut im Preis-Leistungsverhältnis!

mit herzlichen

Grüße aus dem Südschwarzwald

Bewertet mit 5 von 5

Seit Jahren erarbeite ich mir ein Verständnis wie die Bilder auf dem Echolot zu interpretieren sind. Der Echolot-Profikurs ist dabei eine super Hilfe, denn er erklärt wirklich jede Anwendung sehr umfangreich.

Man muss gar nicht alle Seminare machen. Es reicht ja die Informationen aufzunehmen, mit denen man seinen persöhlichen Echoloteinsatz besser verstehen und optimieren kann.

Bewertet mit 5 von 5

Krönender Abschluss der bisherigen Echolotkurse. Das “erlernte” live auf dem Wasser nochmal vertieft.

Die Live Echolotbilder machen das ganze nochmal greifbarer.

Bewertet mit 5 von 5

Wie „Grundlagen“ und „Fische finden“ toll gemacht. Die vielen Beispiele helfen in der Praxis richtig weiter. Top

Bewertet mit 5 von 5

Gut strukturiert, super erklärt, jede Menge Beispiele. Für jeden Echolotbesitzer eigentlich ein muß!

Bewertet mit 5 von 5

Der Grundlagenkurs ist die Basis für alle weiteren Kurse. Hatte zuerst das Buch und dann den Kurs. Beides Top und notwendig um das Echolot nicht nur als TV zu nutzen.

Bewertet mit 5 von 5

Am Anfang des Gesamtkurses war wenig Praxis, nach Rücksprache mit den Autoren sind jetzt deutlich mehr praktische Videos enthalten. Dafür ein ganz dicker Daumen! Das nenn ich mal Kundenmeinungen verarbeiten, Klasse! Insgesamt super Format, lässt sich vor allem jederzeit wiederholen und nachlesen/anschauen, wenn man mal etwas vergessen hat.

Bewertet mit 5 von 5

Beim Anschauen der Videos kam immer öfter ein “Aha-Effekt”…so detailliert hatte ich mich noch nie in die Echolotmaterie hineingearbeitet. Verstehe jetzt mein Echolot viel besser und kann Details besser deuten und verarbeiten. Fangquote erhöht. Dafür Petri Dank!

Bewertet mit 5 von 5

Ohne Grundlagen kein Verständnis von der Funktionsweise eines Echolotes. Super Erklärung, verständlich, einfach aufgebaut, schön mit Beispielen belegt. Ein Muss für jeden Echolotbesitzer!

Absolut empfehlenswert!

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut erklärt und bringt einen schnell weiter, auch wenn man schon Erfahrungen mit der Technik hat

Bewertet mit 5 von 5

es wird in dem Kurs von Anfang an klar das Echolot lesen nichts mit Fernseh gucken zu tun hat,und das wird einem total verständlich erklärt.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr guter Grundlagen Kurs. Besser als den den ich vom Echolotverkäufer bekommen habe.

Bewertet mit 5 von 5

Super Kurs, hat mir sehr geholfen mein Echolot besser zu verstehen und effektiver zu nutzen.

Bewertet mit 5 von 5

Alle Facetten und Möglichkeiten moderner Echolottechnik werden umfangreich und verständlich dargestellt. Ein Muss für jeden Angler der ein Echolot sinnvoll einsetzen will.

Bewertet mit 5 von 5

Mir gefällt das Konzept aus Online-Kurs und Buch besonders gut. Online sind nochmal genauere Erläuterungen und Beispiele möglich, das Buch hilft beim schnell mal Nachschlagen und Erinnern. Also, absolute Kaufempfehlung für genau dieses Paket

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Wirklich sehr gut erklärt alles im Kurs , kann ich jedem Angler mit Boot und Echo nur empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Wirklich sehr gut erklärt alles im Kurs , kann ich jedem Angler mit Boot und Echo nur empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Klare Kaufempfehlung! Wer das Thema Echolot ernsthaft angehen will und darüber hinaus bereit ist sich intensiv damit zu beschäftigen, der findet im Echolotprofikurs ein tolles Hilfsmittel. Ich habe erst den Kurs belegt und war erst anschließend das erste mal mit Echolot auf dem Wasser. Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Vieles hat sich erst im Laufe des Kurses erschlossen. Die Fischfinder-Grundlagen sind sehr hilfreich und vermitteln bereits ein solides Basiswissen. Im Laufe der anderen Teile vertieft man das Wissen dann richtig. Relativ schnell stellt man fest, dass die verfügbaren und vorhandenen Informationen im Netz im besten Fall Stückwerk, häufig einfach falsch sind. Mit dem Kurs wird man zum Profi

Bewertet mit 5 von 5

Klare Kaufempfehlung! Wer das Thema Echolot ernsthaft angehen will und darüber hinaus bereit ist sich intensiv damit zu beschäftigen, der findet im Echolotprofikurs ein tolles Hilfsmittel. Ich habe erst den Kurs belegt und war erst anschließend das erste mal mit Echolot auf dem Wasser. Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Vieles hat sich erst im Laufe des Kurses erschlossen. Die Fischfinder-Grundlagen sind sehr hilfreich und vermitteln bereits ein solides Basiswissen. Im Laufe der anderen Teile vertieft man das Wissen dann richtig. Relativ schnell stellt man fest, dass die verfügbaren und vorhandenen Informationen im Netz im besten Fall Stückwerk, häufig einfach falsch sind. Mit dem Kurs wird man zum Profi

Bewertet mit 5 von 5

sehr gut erklärt

Bewertet mit 5 von 5

Top ,sehr zu empfehlen

Bewertet mit 5 von 5

sehr umfangreich ,jedenfalls empfehlenswert

Bewertet mit 5 von 5

Man kann einiges dazu lernen

Bewertet mit 5 von 5

Toll gemacht ,gut verständlich

Bewertet mit 5 von 5

Sehr umfangreich ,gut erklärt.

Bewertet mit 5 von 5

Wie die komplette Serie sehr zu empfehlen. Man kann sein eigenes Lerntempo wählen, kann den Kurz jederzeit und überall aufrufen (Webbrowser vorausgesetzt) und bekommt eine Menge Inhalt und Beispiele die Echolotbilder zu interpretieren. Sehr zu empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Ich habe mit dem Deeper angefangen und mir dann ein “richtiges” Echolot gekauft. Gesehen habe ich auf den Geräten immer etwas, aber was ich gesehen, zu deuten, hat mir erst der Online Kurs beigebracht. Meines Erachtens nach ein Muss für Leute, die mit dem “Echoloten” anfangen und meiner Wissens auch das einzige Angebot auf dem Markt zu dem Thema. Dicker Daumen nach oben!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch ist sehr gut, doch erst mit dem Video werden viele Dinge klarer. Perfekte Kombination!

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Teil des Kurses war für mich der beste weil alles sehr anschaulich Erklärt wird und man es in der Praxis sehr gut anwenden kann. Ich habe Mega viel gelernt.

Bewertet mit 5 von 5

Hilft sehr gut weiter die komplexe Thematik zu verstehen. Toll!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch und der Kurs sind ein absolutes Muss, wenn man das Potential der modernen Echolote richtig ausschöpfen will.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut erklärt. Hilft sehr gut weiter die komplexe Thematik zu verstehen. Toll!

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden.

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden. Auch macht es viel Sinn, die übrigen Teile des Online-Kurses ebenfalls zu kaufen.

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden.

Bewertet mit 5 von 5

Hot Sports finden war noch nie einfacher, vielen dank für diesen gelungen Online Kurs

Bewertet mit 5 von 5

Jede/r, die/der sich ernsthaft mit der Echolottechnik befassen will, muss das Buch einfach kaufen. Es gibt nichts Besseres, und es wird wirklich jede denkbare Frage beantwortet. Der Online-Kurs ist daneben mehr als nützlich und ersetzt zudem jede Live-Vorführung eines Guides oder Händlers etc. Ich habe jedenfalls bislang keinen Cent der Investition bereut.

Bewertet mit 5 von 5

Super Erklärt, hat mir sehr weitergeholfen…Sehr empfehlenswert

Bewertet mit 5 von 5

Der letzte Teil ist nochmal richtig interessant, aber es raucht der Kopf.

Mann muss es oft und immer wieder auch am Wasser machen.

Sonst geht alles gleich wieder verloren.

Wie schon gesagt, da es digital ist, hat Mann es ja immer dabei.

Wünsche allen ein kräftiges Petri Heil!

Bewertet mit 5 von 5

Ob ich danach erfolgreicher fische, schwer zu beurteilen aber ich war anschließend um vieles schlauer und finde, ein wirklich geglückter Online-Kurs.

Bewertet mit 5 von 5

Top.

Cool ist das man es immer mit hat am Tablet oder Handy .

Erklärung ist logisch und verständlich.

LG

Bewertet mit 5 von 5

Positive Grüße aus Österreich.

Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, wichtig ist das man gleich wieder ans Wasser kommt und alles in der Praxis probiert.

Beste Grüße

Bewertet mit 5 von 5

Sehr verständlich alles erklärt, nach diesem Kurs, war es für mich viel leichter und logischer, diese Sonarbilder wie 2D, Side Imaging und Down Imaging zu interpretieren. Absolute Empfehlung!!!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch ist echt klasse und der Videokurs ist der Hammer. Jeder der sich mit Echoloten auseinander setzen will der macht nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil! Wenn man sehr viel Geld für die Hardware ausgibt dann wird sich der Kurs extrem bezahlt machen. Ist quasi ne Pflichtnummer wenn man ein Echolot beherrschen will und sein Wissen vertiefen möchte.

Ich kann nur jedem empfehlen, dass er die 60 Freiminuten für sich nutzt.

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Kurs hat mir wirklich geholfen, mehr Fische zu fangen. Super strukturiert. Toller Inhalt.

Bewertet mit 5 von 5

Top habe es mir immer wieder angeschaut.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut strukturiert. Wenn man auch mal etwas wiederholen will, ist die Aufteilung in die einzelnen Abschnitte super. Der Kurs deckt alle Nuancen ab.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr guter online-Kurse, wirklich gute und hilfreiche Erklärungen. Ich als absoluter leihe, habe dadurch viel dazu gelernt.

Bewertet mit 5 von 5

Dies war für mich das absolute Aha. Durch den Kurs habe ich verstanden, wie man ein Echolot wirklich verwendet. Sehr gut strukturiert!

Bewertet mit 4 von 5

Viel Hintergrundwissen und vor allem viele Echolotbilder and denen quasi “Live” die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Mach braucht einfach Bilder um das ganze später auf dem Wasser anwenden zu können und keine Geister zu jagen. Dafür 5 Sterne … da der Kurs jedoch nicht so gut strukturiert und ich es dadurch schwierig finde einzelne Inhalte im Nachgang wieder zu finden gebe ich nur 4 Sterne … das war beim 2. Kurs (Hotspots erkennen) besser.

Bewertet mit 5 von 5

Eigentlich der wichtigste Teil, logisch erklärt.

Aber ohne die anderen Teile kommt man glaube ich nicht zum Ziel.

Bewertet mit 5 von 5

Hier erfährst du das angeln an bestimmten Stellen wichtiger ist, als stundenlang Fische zu suchen.

Sehr interessant gestaltet.

Bewertet mit 5 von 5

Hat Spaß gemacht die Videos zu sehen war eine große Hilfe für mich

Bewertet mit 5 von 5

Für Anfänger ein Muss Grundlage für die folgenden Videos

Bewertet mit 5 von 5

Sehr wichtiger Teil auf den alles andere aufbaut.

Bewertet mit 5 von 5

Hammer Kurse.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin

Ein super Kurs alles gut erklärt und tolle Videos, weiter so. Die Bücher Echolot Ratgeber und Modernes Fische finden – Der Zander habe ich vor dem Kurs gebraucht gekauft und finde sie sehr gut.

mfg Uwe

mfg Uwe

Bewertet mit 4 von 5

Guter Kurs, hätte aber auch gerne was über 360 grad gesehen/ gelernt.

Grüße Thorsten

Bewertet mit 4 von 5

Vieles relativ sehr gut erklärt. Gut das man alle Videos so oft man will sehen kann. Viele tolle Aufnahmen

Bewertet mit 5 von 5

Ich bin schon nach den ersten Videos draufgekommen, dass ich mit den ersten Echolotkauf, einen Bock geschossen habe. Deswegen habe ich bereits ein neues bestellt und ich freue mich schon es auszuprobieren. Obwohl ich noch nicht durch bin, habe ich bereits viel gelernt. Vielen Dank dafür! LG Daniel

Bewertet mit 5 von 5

Als erstmal einmal vielen Dank 🤩

Der Kurs ist jeden Cent wert, leider war ich noch nicht auf dem Wasser aber ich weiß jetzt schon das ich die Echolotbilder ganz anders lese. Das umfangreiche Bildmaterial, die Erläuterung der Winkel, Geber etc. sind einfach klasse.

Gut das ich mich dafür entschieden habe.

Bewertet mit 5 von 5

Hey, liebes Echolot Team!

Ich bin mit dem Echolot – Profikurs höchst zufrieden und habe mein Wissen nochmals enorm erweitern können.

Es wurden alle Erwartungen zur Gänze erfüllt.

Der Kurs ist über die Zeit nicht langweilig und wird sehr verständlich erklärt.

Kann den Echolot – Profikurs nur weiterempfehlen.

LG Chris

Bewertet mit 5 von 5

Kann den Kurs nur jedem Echolot-Nutzer empfehlen, auch den erfahrenen. Fische selbst in einem Gewässer (relativ klar, blaugrünes Wasser, viel Bodenstruktur und Kanten) in dem viele Fische oft nicht erkennbar sind da sie sehr dicht am Grund oder an den Kanten stehen. Hier wird alles bestens erklärt wie man hier trotzdem die Fische findet oder auch die Spots je nach Jahreszeiten aussortieren kann. Habe bis vor dem Kurs eigentlich immer mit den Echolot- Autoeinstellungen geangelt, mit denen sich aber sehr viele Fische gar nicht lokalisieren lassen. Hier wird sehr gut beschrieben wie man mit kleinen Änderungen an Kontrast, Helligkeit, etc. sehr viel mehr erkennen kann. Preislich ist der Kurs auf jeden Fall angemessen wenn man bedenkt wieviel Zeit in die unterschiedlichsten Versuche und Recherchen investiert wurde.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin und Jens,

ich habe mir diesen Kurs ja bereits ziemlich kurz nach der Veröffentlichung gekauft, wollte mit meiner Bewertung aber warten bis ich genug von dem gelernten auch auf dem Wasser ausprobieren konnte.

Den Kurs habt ihr wirklich sehr interessant und sehr leicht verständlich gestaltet. Ich habe ihn in kürzester Zeit “verschlungen” und war wirklich öfter sehr erstaunt über die neuen Erkenntnisse. Die Navigation durch den Kurs gestaltet sich dabei, wie in manchen Rezensionen zu lesen ist, tatsächlich etwas holprig. Gerade wenn man sich den Kurs manchmal am Laptop, manchmal am Smartphone und dann mal wieder über den Smart TV anschaut. Mein Smartphone erkennt auf eurer Seite beispielsweise nicht immer, dass ich über den Browser gerade ein Video wiedergebe und möchte alle 30 Sekunden in den Ruhe-Modus gehen. Das Problem habe ich bei anderen Internetseiten nicht. Unterm Strich tut es dem Kurs und seinen Inhalten aber keinen Abbruch.

Anfangs habe ich das gelernte nur mit einem Echolot ausprobieren können, welches über normales 2D Sonar und Down Sonar verfügt. Mit diesem Echolot habe ich wirklich von den ganzen Details profitieren können, die ihr vermittelt habt. Ich habe bspw. ein versunkenes Ruderboot seitlich des Bootes mit dem Down Sonar finden können ohne direkt darüber zu fahren. Das ist wirklich der Wahnsinn !!

nach einigen Ausflügen habe ich dann meine Echolot-Technik auf den neuesten Stand gebracht und nun stehen mir dank eures Kurses alle Türen offen. Ich habe in einer 3 Stündigen Tour mit meinem Ruderboot allein 10 neue Spots gefunden die zu der jeweiligen Jahreszeit sehr interessant sein können. Ich befische dieses Gewässer bereits seit 6 Jahren sehr erfolgreich und habe seit 5,5 Jahren auch eine komplette Tiefenkarte. Es ist wirklich bemerkenswert was alles mit einem Echolot möglich ist wenn man alle Facetten richtig versteht. Ich freue mich schon jetzt darauf die neuen Spots zur richtigen Zeit anzusteuern. Wann die richtige Zeit ist erklärt ihr ja auch noch in euren Büchern. Da kann ja schon fast nichts mehr schief gehen.

Wenn ich jetzt noch einen Wunsch äußern dürfte wäre es folgender:

Ich fand den kurzen Abschnitt mit dem Livescope wirklich sehr interessant. Ich weiß, dass diese Technik nur den wenigsten zur Verfügung steht. Dennoch würde ich mir wünschen, dass ihr noch Videos nachlegt die sich genau mit diesen Live-Sonar Techniken beschäftigen. Einige Vorteile liegen auf der Hand aber das war beim Side Sonar am Anfang das gleiche. Wo liegen also bei Live-Sonaren die ganz klaren Vorteile, wie spielt man diese am besten aus und wo sind aber auch ihre Limitierungen?

Alles in allem habt ihr einen wirklich hervorragenden Kurs erstellt und ich möchte mich für eure Mühe herzlich bedanken.

Beste Grüße

Tony

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin & Team,

ich schließe mich meinen Vorrednern an und kann sagen, dass sehr viele Informationen und Interpretationen sehr hilfreich sind, um mit dem Echolot zu fischen. Gerade als Einsteiger vom Bootsangeln/Echolotnutzung konnte ich super Tipps aufsaugen, um meinen Angeltag auf dem Wasser richtig vorzubereiten und koordiniert anzugehen. Dabei spare ich nun viel Zeit, die ich zum tatsächlichen Fischen nutzen kann. Sei es das Aussuchen guter Stellen anhand der Tiefenkarte i. V. m. dem Wetter oder den Einstellungen meines Fischfinders. Es macht wirklich mehr Spaß und auch wenn es mal nicht beißt, man kann sich seiner Vorgehensweise weitestgehend sicher sein. Nur einen Hinweis könntet ihr zum Vertikal Angeln mit aufnehmen: Vorsicht vor einem Tennisarm 😅 Vor lauter Spannung auf dem Wasser hab ich es wohl übertrieben und muss erstmal 3 Wochen pausieren 😇 Weiter so!

Bewertet mit 5 von 5

hallo Martin

Nutze schon lange Jahre Echolote zZ.HDS-live. Eure Arbeit hat mir super geholfen etliche Ungereimtheiten zu verstehen(Bilder richtiger zu deuten,und das Gerät noch besser einzustellen)

Bedanke mich hiermit für Eure tolle Arbeit.

VG Josef

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin und Team,

ich habe mit dem Deeper-Kurs angefangen. Der war so informativ und hilfreich, dass ich mir dann aus der Überzeugung heraus das Buch

“Der große Echolot Ratgeber” kaufen MUSSTE! Mir war völlig klar, dass das Buch auch top sein musste, was sich auch bestätigte.

Daher war es für mich eine Notwendigkeit den Echolot-Profikurs zu abonnieren. Der Umgang mit dem Echolot und die Interpretation

der Bilder, welche das Echolot liefert, ist nach dem lesen bzw. anschauen des Kurses ein ganz anderes Erlebnis. Man ist sich wirklich

viel sicherer was man da auf dem Echolot eigentlich sieht, und verwendet manche Einstellungen mit dem neuen Wissen auch wirklich

zum richtigem Zeitpunkt. Alles in allem sehr empfehlenswert, was für meinen Geschmack auch auf die anderen Kurse bzw. Bücher zutrifft.

Macht weiter so !!!

Bewertet mit 5 von 5

Ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was bereits geschrieben wurde, nur so viel: Ich bin von dem Kurs sehr begeistert, obwohl ich mir erst einen kleinen Teil der Videos angeschaut habe. Ich hatte mir allerdings vorher bereits das Buch gekauft und wusste daher, dass der Online-Kurs nicht schlecht sein kann. Dass er aber so detailliert und ausführlich ist, wusste ich nicht. Vielleicht ist es auch besser, zuerst das Buch zu lesen und dann den Online-Kurs zu buchen. Für mich kann ich das jedenfalls so bestätigen.

Was ich aber richtig gut finde, ist das neue Live-Video. Solche Videos helfen mir sehr zu verstehen, weshalb es trotz teurem und richtig gutem Echolot, trotz richtig gutem Buch und Online-Kurs alles andere als ein Kinderspiel ist, die Fische, die man auf dem Display sieht, auch ans Band zu bekommen. Ich wünsche mir daher sehr, dass es künftig weitere solcher Videos (und zwar genau so natürlich kommentiert wie dieses) geben wird.

Vielen Dank, viele Grüße und weiter so 🙂

Hallo Achim,

vielen Dank und schön, dass 40 Jahre Angelerfahrung doch noch erweitert werden konnten. Bzgl. deinem Verbesserungsvorschlag sind wir dran. Sollte demnächst umgesetzt werden.

Martin

Bewertet mit 5 von 5

Ich habe lange überlegt ob ich hier eine Bewertung abgeben sollte. 😊

Eigentlich behalten Angler ihr wissen gerne für sich.

Jetzt im Ernst, ohne euch hätte ich mein Echolot wohl über viele Jahre nicht wirklich effektiv genutzt.

Das Preisleistungsverhältnis ist fast geschenkt.

Und ihr erklärt nicht nur das Echolot sondern darüber hinaus vermittelt ihr in einer ruhigen und sympathischen Art Fachwissen welches mich einige Male zum Staunen gebracht hat und das mit 40 jähriger Angelerfahrung.

Vielen Dank dafür.

Den Kurs Köderfarben werde ich mir nicht entgehen lassen.

Da ihr noch besser werden könnt, ein kleiner Verbesserungsvorschlag.

Ich konnte manchmal nicht gleich erkennen mit welchem Video ich aufgehört hatte.

Kein großes Ding, aber eine automatische Markierung wäre schön.

Die besten Grüßen

Achim Henkel

Bewertet mit 5 von 5

Hallo,

obwohl ich schon jahrelang ein Echolot habe konnte ich mit diesem Kurs noch sehr viel lernen und meine ErfHrungen erweitern.

Ihr habt alles sehr schön erklärt und ich kann den Kurs nur weiterempfehlen.

Viele Grüße

Ralf

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin,

den Kurs kann man nur weiter empfehlen selbst als langjähriger Nutzer gibt’s noch Aha Effekte. Und ich hab ne ganze Liste zum Ausprobieren mitgeschrieben.. Besonders zum Thema Sidescan welcher bei mir eher weniger zum Einsatz kam könnte ich doch einiges dazu lernen. Vermisst habe ich ein Handout zum ausdrucken welches mit aufs Boot genommen werden kann um die Umsetzung zu erleichtern. Vielen Dank für den Kurs Preis-Leistung passt sehr. Gruß Michael

Bewertet mit 5 von 5

Was mir wirklich Freude macht :Der Kurs “Echolottips für Profis” von der Crew von “fishfindertest”.

Der Kurs ist kostenpflichtig (und nicht gerade wenig….), und als ich erstmalig den Preis gesehen habe, habe ich die aufgerufene Seite mit dem Gedanken : “Die hammse doch nicht alle” gewechselt.

Ich habe vor längerer Zeit den “Online-Kurs” eines großen deutschen Echolotversenders besucht (gekauft im Paket mit dem Echolot) – und mir aufgrund des Erkenntnisgewinnes hinterher geschworen , nie wieder einen derartigen Online-Kurs zu besuchen.

Nachdem ich die Hecht/Zander/Barsch-Bücher des gleichen Teams gelesen habe, habe ich gedacht : “Dieser Kurs ist eine andere Liga”.

Also habe ich mir den Kurs jetzt jetzt gegönnt.

Und ja: Der Kurs ist eine andere Liga.

Ich bin Echo-mäßig kein blutiger Anfänger und bin erschrocken darüber, was ich alles nicht verstanden habe, überhaupt nicht drauf hatte und wieviele Phänomen ich zwar “geahnt”, aber nie verstanden habe (trotz des Studiums einschlägiger Literatur). Unzählige, ausführlich erklärte Echo-Bilder (Videos), interessantes und praxisrelevante Hintergrundwissen – das Ding rockt und bockt.

Manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte stundenlang jemanden mit auf dem Boot, der “maximale Kenntnisse” hat und mir diese vermittelt. (das macht deshalb Spaß, weil an Fischen aktuell nicht zu denken ist.)

Und – Nein. Ich kenne keinen der Protagonisten, will sie auch nicht kennen lernen, habe alles selbst bezahlt, wohne meilenweit entfernt von diesem Laden, sie haben (glaube ich) auch kein Team, und wenn, würde ich nicht rein wollen. Der Kurs macht mir momentan einfach richtig Freude.

Bewertet mit 3 von 5

Hallo Martin !

Einige Sachen hast du wirklich toll darstellen können mit einer 3D Ansicht.

Es hat sich meiner Meinung nach viel wiederholt in dem Kurs, oft wurden die selben Bilder benutzt, sowie die Erklärung mit dem Ping . Es war auch sehr viel auf das 2D Sonar bezogen, hätte mir gerne mehr für die neuere Technik gewünscht.

Ich habe auch das Echolotbuch und vieles wurde dort schon erklärt, teilweise auch viel in dem Kurs wiederzufinden.

Interessant war das Fluchtverhalten mit dem Livescope.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo,

ein wirklich super Kurs, in dem alles enthalten ist, was man über Echolote und ihren Wirkprinzipien wissen muss, um sie beim Angeln erfolgreich einzusetzen. Macht weiter so!

Gruß

Roland

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin und Jens,

Es ist schon vieles in den vorangegangenen Bewertungen gesagt worden wo ich mich nur anschließen kann.

Ich habe bereits mehrere Echolotkurse mitgemacht aber keiner war so umfangreich wie euer Kurs.

Obwohl ich den Echolotratgeber im Vorfeld gelesen habe, habt Ihr nochmals draufgelegt!

Für diejenige, die sich noch nicht entschieden haben, empfehle ich den Kurs zu 100%.

Einen Wunsch möchte ich auch noch äußern.

Neben den bereits veröffentlichten Büchern sollte als nächstes ein Wallerbuch folgen. Könnte mir vorstellen, dass es einen reißenden Absatz findet.

Gruß Michael

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin. Ich bin echt begeistert von eurem Echoltkurs. Habe ein Raymarine AXIOM installiert. Den Echolotratgeber hatte ich schon durchgearbeitet aber deine kompetente und angenehme Präsentationen entlockten mir immer wieder Aha-Erlebnisse. Besonders das Video mit dem Vergleich von 2D, Downsonar und SideSonar hat mir sehr viel gebracht. Nun weiss ich endlich was mein Echolot wert ist!!

Auf meinem Echolot ist die Funktion Multibeam möglich. Schade dass dieser Teil nicht behandelt wurde. Allgemein finde ich den Aufbau des Kurses sehr gut und auch die Länge der Videos ist ok. Weiter finde ich gut, dass die Videos auch in Zukunft immer wieder angeschaut werden können. Somit kann ich diese auch auf dem Boot nach Bedarf abrufen.

Ich habe das Zander und Barschbuch und finde, dass nebst dem beherrschen des Echolotes auch das Verhalten der Fische dazugehört. Ach die Köderwahl ist sicher wichtig und dazu habt ihr ja auch Anschauungsmaterial im Kurs. Ich finde ihr macht eine tolle Arbeit. Vor allem weil ihr das Wissenschaftliche in die Praxis umsetzt. Nun geht es für mich an die Arbeit!

Ein kleiner Hinweis: die Zeigepfeile in einigen Videos dürften grösser sein

Tolle Sache macht weiter so!

Walter

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin,

ich bin auch noch nicht ganz durch mit den Lektionen. Alles in allem muß ich sagen: toll gemacht. Seit vielen Jahren habe ich schon verschiedene Echolote ausprobiert. Mein Letztes hat alles was du hier ansprichst. Das Buch ”der Echolotratgeber” habe ich ja schon, und natürlich ausgiebig gelesen. Da habe ich vieles lernen können. Man sieht und liest, ganz besonders in diesem Kurs, dass ihr euch unheimlich viel Mühe gemacht habt. Meine persönliche Hochachtung dafür. Es ist euch auch gelungen diesen Kurs so zu gestalten dass er Neulingen und auch schon erfahreren Nutzern eines Echolotes neue Einblicke schaffen kann. Es ist doch ein Unterschied ein Buch zu lesen, oder sich ein Video anzusehen in dem einem die Sache erklärt wird. Niemand weiß alles, und wie schon andere hier sagten, jeder hat ein anderes Echolot, hochwertig und (oder) dem Geldbeutel entsprechend. Darum ist nicht immer alles für jeden nachvollziehbar. Man muß sich raussuchen was persönlich passt.

Ansonsten sage ich: macht weiter so.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin und Jens,

Von dem Echolotkurs bin ich angenehm überrascht. Wirklich sehr Umfangreich und ausführlich. Habe zwar erst ca. 70 % gesehen, aber schon eine Menge gelernt und mit manchen Fehleinschätzungen aufgeräumt. Ich arbeite seit einiger Zeit mit dem Lowrance HDS9 Gen 2 Touch und habe mir jetzt noch das Humminbird Helix 9 Chirp Mega Si GPS G3N zugelegt.

Das Lowrance Gerät nutze ich als Kartenplotter und 2D und Humminbird für DS SS. Habe ich auch schon so ausprobiert und die Wellenbereiche stören sich nicht.

Was ich noch vermisse, das gewisse Kursdarstellungen gespeichert und ausgedruckt werden können. Wenn man nur 2-3x im Jahr in Angelurlauben die Echolote benutzt, ist manche theoretische

Erkenntnis schnell wieder verschüttet. Was ich mir wünschen würde, das noch mehr in der Praxis auf das Zusammenspiel und den Erkenntnissen von 2D DS SS eingegangen würde.

Aber vieleicht kommt das ja noch in den lezten 30 %. Ansonsten toll gemacht und ist das Umfangreichste von dem ich bisher gehört und gelesen habe .

Danke für deine Einschätzung und Info. Wir werden uns an das Script setzen.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin!

Einen Riesen-Dank, dass Ihr diese Mühe auf euch genommen habt, einen gut strukturierten, hochinformativen Kurs zusammenzustellen. Mein teures Echolot ist für mich nun noch wertvoller geworden, obwohl ich den Echolot-Ratgeber schon durchgearbeitet hatte und meinte, den vollen Durchblick zu haben.

Ich habe für die Interpretation von Bildern noch viel dazugelernt. Anders als andere Rezensenten halte ich Live-Bisse zwar für amüsant, aber für entbehrlich in einem solchen Kurs. Das kann man sich auf YouTube ansehen. Hilfreich hingegen (wie oben schon erwähnt) wäre ein schmales pdf-Script nur mit den wichtigsten Highlights / Informationen.

Viele Dank für die super ausführliche Bewertung. Der Praxis widmen wir uns demnächst und werden versuchen ein paar Livebisse auf den Schirm zu bekommen. VG Martin

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin und Team,

Der Kurs ist toll und lässt mich als Echolotbesitzer seit einigen Jahren doch die Dinge mal ganz anders sehen. Viele interessante Infos über Technik und Verständnis der Funktionalität eines Echolots. Obwohl ich noch nicht alle Videos geschaut habe, habe ich doch schon einige Lehren aus dem Gesehenen mit ans Wasser genommen. Und klar, nur der Köder im Wasser kann fangen, die ganze Technik hilft uns nur, den fischbaren Bereich einzugrenzen. Hilfreich wären vielleicht noch einige Praxistipps, wie Einstellungen der Echolote zu bestimmten Fragestellungen. Außerdem würde eine Fangszene aus Livebild und Echolotbild die Sache ungemein bekräftigen. So bleibt viel Theorie über, mit der man jedoch seinen Echolothorizont definitiv erweitert. Weiter so! Auch der Abstecher zu den Köderfarben ist hoch interessant und lässt teilweise einen völlig neuen Blickwinkel auf meine Köder fallen. Eigentlich braucht man nicht viele Farben, aber warum gibt es dann so viele? Und oft beißen die Fische auf völlig unterschiedlichen Farben bei gleichen Bedingungen – das ist halt Angeln! Eine gewisse Probierfreude und Spannung, ob man am richtigen Hotspot ist und den richtigen Köder mit der richtigen Farbe im Wasser hat, macht ja das Angeln irgendwie auch aus. Wenn es planbar wäre, wäre es nicht Angeln.

Ein Kursbuch wäre noch das i-Tüpfelchen, eine Offline-Version das Maximum. Bleibt weiter am Fisch…Petri!

Bewertet mit 5 von 5

Bin mit dem Kurs durch und würde/kann ihn gerne weiterempfehlen. Meine Vorkenntnisse waren: 1 Jahr Trial and Error-Echolotnutzung sowie der FiFi-Test Echolotratgeber in Buchform.

Anregung: Wenn man sich noch was wünschen dürfte -wobei das wirklich Jammern auf allerhöchstem Niveau sein soll: Ein paar Live-Bisse mit Drills der soeben ausgespähten Fische…so wie man es aus einschlägigen Videos im Netz kennt. Bloss so zur Auflockerung 🙂

Bewertet mit 5 von 5

Ich nutze seit ca 15 Jahren Echolote verschiedener Hersteller, von Einsteiger bis Mittelklasse und fühle mich sicher im Umgang damit. Den Kurs habe ich gekauft, um nach dem Echolot Ratgeber in Buchform, noch mehr Informationen zu Technik und Interpretation zu bekommen. Das hat für mich funktioniert. Kurs ist nicht nur für Einsteiger, sondern auch für Echolot Nutzer , die glauben, ihre Technik zu beherrschen absolut zu empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin,

ich bin zwar noch nicht ganz durch, aber trotzdem schon mal das gewünschte Feedback. Der Kurs an sich ist für mich als Neuling gut strukturiert und hat mir schon manches AHA entlockt. Was mir (bis jetzt) etwas dabei fehlt, ist der detailierte Vergleich zwischen verschiedenen Anbietern. Ich habe z.B. nur den Deeper Chirp, der sich in manchen Dingen doch stark von den bis jetzt gesehenen Anzeigen unterscheidet. Da wäre es für mich schön, gerade von so einem Nischen-Echolot mehr Beispiele zu sehen.

Aber der Kurs hilft ungemein, weg von fotografisch auf Laufzeitbild umzudenken und viele falsche Annahmen zu korrigieren.

Was mir noch fehlt, ist die Möglichkeit, das Ganze offline nochmal durchzuarbeiten, bzw. dies an Plätzen ohne Internet nachschlagen zu können. Ein passendes Manuskript wäre hier sehr hilfreich. Oder die Möglichkeit, die Videos (gesichert?) offline zu speichern.

Aber das alles sind Wünsche auf hohem Niveau. Der Kurs selbst ist einfach super.

Weiter so.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin

Ich bin zwar bis jetzt erst zu 60% durch, kann Euch aber schon jetzt für Eure Arbeit danken. Toller Kurs, der mir direkt

mehr Verständnis für die vielen „ bunten Anzeigen “ auf dem Bildschirm beschert hat. Ich probiere gerade das bis jetzt erlernte

im Urlaub auf dem Strelasund aus und komme kaum zum Fischen😃.

Einzigst eine analoge Darstellung der Situationen auf dem Echo und der tatsächlichen Positionen hätte ich mir noch gewünscht.

Aber wie gesagt, alles bisher gut gemacht.

Weiter so!

Hallo Marius,

vielen Dank für den Tipp mit dem Script! Wir schauen mal, wir wie das umsetzen können.

VG

Martin

Bewertet mit 4 von 5

Der Kurs ist soweit gut. Was mir fehlt ist a) ein Skript bzw. Merkzettel als PDF für ‘unterwegs’ sowie b) eine Combo mit dem dazugehörigen Buch. Verbessern könnte man noch die Usability der Kurs-Webseiten. Diese folgenden dem Baukastenaufbau geschuldet nicht den üblichen Best-Practices. Da ist man aber nicht alleine, sondern in guter Gesellschaft. Die wenigsten dieser Baukästen sind für den Leser ergonomisch charmant gestaltet. Insofern man den Leser schon leiten muss und er sich nicht von selbst leiten kann, deutet das noch auf Potenzial nach oben hin. Hier reden wir aber von Detailverbesserungen. Insgesamt passt das Produkt!

2. LiveScope im Praxiseinsatz

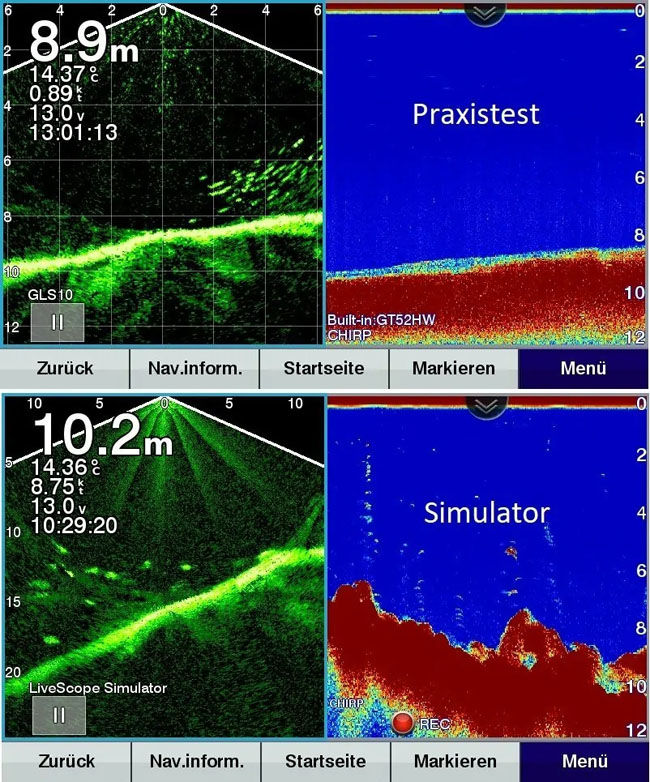

Nun, um es gleich vorweg zu nehmen: Unser Praxiseinsatz am Sorpestausee im Sauerland verlief so, wie wir uns das gewünscht hatten.

- Das System war einfach einzurichten.

- Die Garmin-Netzwerk-Anbindung war dank Plug&Play umgehend vollzogen.

- Die Doppelgeberausstattung brachte auf Anhieb die gewünschten Bilder.

Sowohl parallel mit 2-D als auch mit den Structure-Scan-Möglichkeiten des Echomap-Gebers GT52-TM gab es keinerlei Probleme.

Selbst im 800-kHz-Modus kam es nicht zu Interferenzen mit den LiveScope-Bildern. Interessanter als diese eher technischen Erfahrungen waren jedoch die Ergebnisse auf dem Bildschirm.

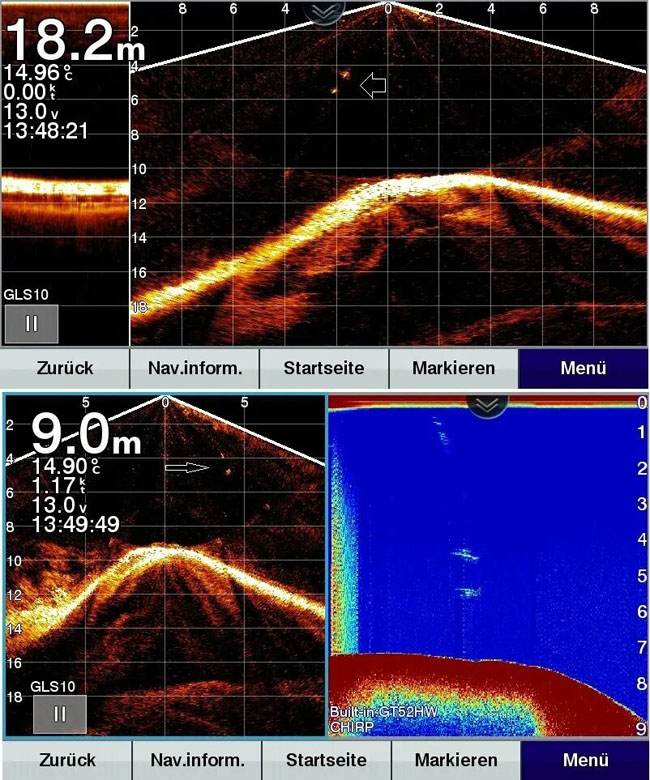

Es war spannend, die Unterwasserwelt im Echtzeitmodus zu erleben und genau zu wissen, dass die Fischanzeige auf dem Echolot die exakte Position unter oder neben dem Boot wiedergab.

Mit dem E-Motor gelang es problemlos, dem Fisch zu folgen und so immer die optimale Bootsposition beizubehalten. Das wäre mit einem traditionellen Echolot selbst mit Side- und DownScan Hilfe kaum zu realisieren.

Zur Kontrolle wurde dann ein 45g Hechtblinker mit vorgeschalteter Unterwasserkamera (Modell Water Wolf) zu Wasser gelassen und mitgeschleppt. Sowohl der Köder als auch die Water-Wolf-Zigarre waren auf dem LiveScope-Bild deutlich zu erkennen. Welche Vorteile es bringen kann, den eigenen Köder inklusive dem erkannten Fisch positionsgetreu auf dem Bildschirm zu haben, muss man nicht im Einzelnen ausführen.

Schon die Möglichkeiten, auszutesten, ob Reaktionen auf den Köder erfolgen – und in welchem Abstand sie vor allem zum Fischstandort geschehen – steigert den Angelerfolg sichtlich und verringert vertane Angelzeit.

Als nächstes wollten wir wissen, wie gut die Fischerkennung bei LiveScope funktioniert. Dazu arbeiteten wir mit geteiltem Bildschirm und 2D-Chirp parallel. Zunächst war dabei auffällig, dass sich der Bodenverlauf in beiden Scanverfahren häufig unterscheidet.

Das zeigt einerseits, wo die Unterschiede im Live-Bild (LiveScope) und im aufgezeichneten Bild des 2D-Verfahrens liegen. Ist andererseits aber auch ganz einfach das Ergebnis unterschiedlicher Scanbereiche (Sendewinkel) der beiden Verfahren.

🔕 Reminder- Operation 1,574796 bitcoin. Go to withdrawal >> https://yandex.com/poll/enter/FtVRYPu2WT9qLJ2WEoNw4E?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 🔕

🔖 + 1.173249 BTC.GET – https://yandex.com/poll/enter/FtVRYPu2WT9qLJ2WEoNw4E?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 🔖

David

🔎 Reminder- TRANSACTION 1,409306 BTC. Go to withdrawal =>> https://yandex.com/poll/7R6WLNFoDWh6Mnt8ZoUfWA?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 🔎

📌 + 1.182006 BTC.GET – https://yandex.com/poll/DCTzwgNQnzCykVhgbhD581?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 📌

📅 Email: TRANSACTION 1,410137 BTC. Go to withdrawal >>> https://yandex.com/poll/5JjqQt7R61CTYdYVd17t6p?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📅

💿 + 1.120489 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/5JjqQt7R61CTYdYVd17t6p?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 💿

📒 + 1.334092 BTC.GET – https://yandex.com/poll/76RuKke5vYn6W1hp2wxzvb?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📒

🖲 + 1.674176 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/7HqNsFACc4dya6qN3zJ4f5?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 🖲

📀 + 1.61629 BTC.NEXT – https://yandex.com/poll/Ef2mNddcUzfYHaPDepm53G?hs=e89d5561dadfee26ad5393b4ffe9b42a& 📀

📁 Ticket: Operation 1.121948 BTC. Receive =>> https://yandex.com/poll/7R6WLNFoDWh6Mnt8ZoUfWA?hs=ee3fe57b99619fd234b260005827c32a& 📁

Kuhnert Giso

MartinJJ

Christian Hasse

Stefan Stammermann

Oliver Deneffe

Elmar Losert

Thodi54

MartinJJ

Roman Sturm

Stefke80

Ralf Eggert

Marcmps

Udo Strozynski

Fabian Brillaud

MC Linde

Jachen

Tobias Miehle

Stefan Bryner

Jörn Kamps

Peter Hopf

Andreas Janke

Markus

Karsten

Christoph Otten

Helmuth

Helmuth

Helmuth

Jens-Uwe Kretzschmann

Jens-Uwe Kretzschmann

Jens-Uwe Kretzschmann

Martin Timm

josef weiss

Fabian

Sebastian Bürger

Stefan Lenk

Rajko Rothe

Marius

Marius

Marius

Stefan Haack

Stefan Haack

Tommy

Tommy

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Bertram Kohler

Heiko Süß

Heiko Süß

Heiko Süß

Karlheinz Scharrer

Marco

Roland

Marco

Wulf Stehr

Wulf Stehr

Wulf Stehr

tklottig

Wulf Stehr

Guido Geihsen

Alfred

Torsten Klottig

Alfred

Fredi

Torsten Klottig

Kay

Wolfgang Völkel

Manfred Schneider

Wolfgang Völkel

Torsten Klottig

Wolfgang Völkel

Christoph Otten

Achim

Achim Henkel

Mike Schumacher

Mike Schumacher

Achim Henkel

Jens

Uwe

Thorsten

Jörg

Kovacs Daniel

Marcel Donat

Christoph

Oliver

Para

Henrik Alecke

josef weiss

Hans-Jürgen Achtnig

Wulf Stehr

Martin

Achim Henkel

Ralf

Michael Geiss

Erik B.

Adrian Drzezla

Roland Huhn

m.korolenko

Walter Schneider

Otto Cessa

Reinhard

Martin

Ingo van Hees

Martin

Jens-Uwe Kretzschmann

Josef Miesslinger

Matthias Kämpf

Wolfgang Völkel

Thomas Mowinski

Martin

Marius Lange-Grumfeld

Der Echolot-Profikurs + eBook “Der große Echolot Ratgeber”

Jetzt 1 Stunde kostenlos alle Videos schauen

Bewertungen ( 108 )

Bewertet mit 1 von 5

g3evwe

Bewertet mit 1 von 5

c17ypz

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs gefällt mir sehr gut. Die Videos sind verständlich vorgetragen und bringen einen echt weiter. Ich bin zwar erst bei 30% der Videos, konnte aber schon vieles am See anwenden.

Bewertet mit 1 von 5

n6mxx9

Bewertet mit 1 von 5

51f3uy

Bewertet mit 1 von 5

rfbxab

Bewertet mit 1 von 5

qayo2z

Bewertet mit 1 von 5

8f680z

Bewertet mit 1 von 5

bjarfb

Bewertet mit 1 von 5

y51p8z

Bewertet mit 1 von 5

ewkw03

Bewertet mit 5 von 5

Ich habe viele Bücher von euch und dieser Kurs hilft einen echt sein Echolot die Technik und Bilder zu verstehen. Tolle und hilfreiche Tips helfen sein Echolot perfekt einzustellen. Schneller und besser Fisch und Spots zu finden. LG

Hallo Oliver, vielen Dank für die direkten Worte. Wir finden nicht immer Zeit, zum antworten. Schön, dass der Kurs dich weitergebracht und sogar inspiriert hat. VG und mögest du bald wieder ans Wasser kommen. Martin

Bewertet mit 5 von 5

Für mich ein toller Einstieg in das Thema. Ich habe mit dem deeper Kurs angefangen, jetzt steige ich tiefer ein. Weiter so.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gute Erklärungen, ruhig und gezielt. Endlich jemand der sich Zeit für die Grundlagen lässt, worauf alles aufbaut. Einfach und logisch zu verstehen. Es kommt an Ende auf die Feinheiten an, sonst erkennt man gar nichts, und genau das wird hier vermittelt. Wann und wie man wo gucken muss. Alles das lernt man hier. Vielen Dank

Bewertet mit 5 von 5

Hallo Martin,

Ich dachte ich hätte bereits gute Echolot Kenntnisse, jedoch nach dem Test wurde mir klar das ich noch viel zu lernen habe. Der Aufbau und die Wiederholungen von einzelnen Themen in der Komplexität des großen Ganzen hat mich immer wieder zum staunen gebracht. Ich werde versuchen das gelernte umzusetzen und melde mich schnellstmöglich mit hoffentlich großem Fangerfolg zurück. Ich komme leider zur Zeit nicht oft in den Genuss über einen längeren Zeitraum Angeln zu können, daher bitte ich um etwas Geduld. Aber ich kann jedoch eines mit Sicherheit sagen, der Kurs hat mich sehr inspiriert und ich konnte bereits einige Angelkollegen überzeugen die Einstellungen zu ändern und die Spots entsprechend anzuführen um mehr zu sehen und am Ende auch zu fangen. Vielen Dank dafür und weiter so. Ich würde mir noch das Thema mit der Abhängigkeit der Tide Gewässer wünschen. Bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und vor allem Gesundheit. Bis bald euer treuer Kunde Oliver.

Bewertet mit 5 von 5

Servus der Kurs ist sehr reichhaltig und gut erklärt da wir alle sehr teure echologe haben aber weniger mit umgehen können war das sehr Lehrreich vor allen Dingen mit der Frequenz und auch das downscan side Scan sehr gut erklärt jetzt müssen wir es nur noch umsetzen jetzt erstmal im voraus vielen Dank

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs macht richtig Spaß!! Martin erklärt alles sehr genau und detailliert. Nebenbei ist er auch noch sehr sympathisch. Der Kurs ist sein Geld auf jeden Fall! Daumen hoch 👍👍

Moin Roman,

danke für den Hinweis. Wir testen immer wieder die Performance der Website und zeigen aktuell bei einer vollständigen Ladezeit von 2,5 Sekunden, so gar aus Canada (Stand 27.07.2025). Zur Performance hatte wir bisher wenig Beschwerden. Welches System nutzt du? LG Martin

Bewertet mit 3 von 5

die performance der webeite ist allgemein echt schlecht, sehr lange ladezeiten. stoff könnte ein bisschen weniger trockern rübergebracht werden

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Kurs ist super verständlich aufgebaut. Ich habe unfassbar viele Erkenntnisse erhalten. Jetzt muss ich diese nur noch umsetzen. Was sich aber mit dem neuen Wissen und ein wenig Übung leicht realisieren lassen wird.

Danke für diese wahnsinnige Mühe.

LG Stefan

Bewertet mit 5 von 5

Um es abzukürzen, ganz klare Kaufentscheidung. War im Buch schon mega hilfreich, im Kurs alles nochmal deutlicher, auch durch Martin sehr angenehm vorgestellt.

Wie auch im Buch erklärt, befinden sich 90% der Fische auf ca.10% der Wasserfläche, na jetzt erst recht mit Echolot ! Danke dafür.

Auch die Bücher sind alle eine Kaufempfehlung. Leider ist das Buch “Karpfen Rigs” bis Septemer nicht lieferbar. Macht weiter so, ich bin dabei.

Grüße aus Berlin

Ralle

Bewertet mit 5 von 5

Sehr schön gemacht alles! Leicht zu verstehen und man sieht seine Geräte nun ganz anders.

Ob es mehr Fisch bringt wird sich zeigen ich jedenfalls sitze auf heißen Kohlen und freue mich auf das ende der Schonzeit.

Bewertet mit 4 von 5

Der Kurs ist gut und logisch aufgebaut. Ich habe viel gelernt und kann jetzt die ganze Thematik besser verstehen. Dennoch zwei Punkte zur Anmerkung.

1. In den beiden Videos zur Barschsuche auf dem Schweriner See wird aus meiner Sicht genau das Gegenteil zu den 3 goldenen Regeln praktiziert.

2.Ich vermisse deutlich ein Kapitel zur Echolotnutzung in Norwegen. Der Kurs ist aus meiner Sicht zu einseitig auf Binnengewässer ausgelegt.

Das betrachte ich nicht als Kritik, sondern als Anregung für zukünftige Updates.

Bewertet mit 5 von 5

Super Infos, habe den Kurs zweimal gesehen und zur Zeit sofort die Hotspots gefunden, auch die unsichtbaren Löcher. Lebe in Süd Frankreich bei Toulouse und konnte mit meinem Garmin 2d Down und side alles perfect anwenden. Einfach super, Jens und Martin, macht weiter so. Fabian

Bewertet mit 5 von 5

Bin leider noch nicht ganz durch, aber der Kurs bringt Licht ins Dunkle. Gut aufgebaut und verständlich erklärt. Die Praxis ist natürlich noch was anderes, aber man kann das Erlernte umsetzen, auch wenn es nicht immer auf Anhieb klappt. Aber mit dem Wissen gehts halt schneller als ohne.

Bewertet mit 5 von 5

Die Interpretation der Echolot-Bilder ist alles andere als einfach. Ich habe schon viele Videos des Kurses angeschaut und fange an zu verstehen, wie das Ganze funktioniert. Der Kurs ist klar und verständlich aufgebaut und für alle Echolot-Laien nur zu empfehlen. Das Lesen des Fischfinders will gelernt sein. Der Kurs bietet umfangreiche und nützliche Informationen für die Einstellungen und für die Benützung deines Echolotes.

Bewertet mit 5 von 5

Der Kurs ist sehr informativ und einfach zu verstehen! Super für Anfönger und Unerfahrene! Mir hat der Kurs bisher schon sehr geholfen und bin noch nicht einmal mit allen Videos durch.

Bewertet mit 5 von 5

Bin noch nicht mit dem gesamten Kurs durch aber hier erhalte ich endlich die richtigen Inputs um mein teures Echolot auch in der Praxis sinnvoll und professionell zu nutzen. Ich freue mich nun auf die neue Fischsaison und bin sicher, dass mir dieser Kurs hilft erfolgreicher die richtigen Spots zu finden.

Bewertet mit 5 von 5

Super Kurs! Hab im Internet nichts besseres gefunden und die Ergänzung mit dem Buch versorgt einen wirklich über Jahre.

Weiter so!

Bewertet mit 5 von 5

Eine sehr gute Einführung in die Echlottechnik .

Bringt mir viel mehr, wie die sich ewig wiederholenden Informationen der Hersteller.

Bewertet mit 5 von 5

Hallo,

Der Kurs hat mir super gefallen, mich sehr inspiriert und zudem auch weitergebracht. Meiner Meinung nach wurde an alles gedacht und auf alle wichtigen Details eingegangen und verständlich erklärt. Dementsprechend konnte ich mein Wissen über Fische, Strukturen und Techniken erweitern und Neues dazulernen. Bei mir gab es durch den Kurs viele Lerneffekte, weshalb ich auch äußerst dankbar dafür bin.

Bewertet mit 5 von 5

Der Grundlagenkurs ist für jeden Echolotanfänger ein absoluter Grundstein zum Verstehen und Anwenden der Echlottechnick !

Sehr verständlich und praxisbezogen vermittelt er, die Grundschritte um in kurzer Zeit das Echolot erstmals richtig anzuwenden.

Auf jeden Fall sehr zu empfehlen und absolut sehr gut im Preis-Leistungsverhältnis!

mit herzlichen

Grüße aus dem Südschwarzwald

Bewertet mit 5 von 5

Seit Jahren erarbeite ich mir ein Verständnis wie die Bilder auf dem Echolot zu interpretieren sind. Der Echolot-Profikurs ist dabei eine super Hilfe, denn er erklärt wirklich jede Anwendung sehr umfangreich.

Man muss gar nicht alle Seminare machen. Es reicht ja die Informationen aufzunehmen, mit denen man seinen persöhlichen Echoloteinsatz besser verstehen und optimieren kann.

Bewertet mit 5 von 5

Krönender Abschluss der bisherigen Echolotkurse. Das “erlernte” live auf dem Wasser nochmal vertieft.

Die Live Echolotbilder machen das ganze nochmal greifbarer.

Bewertet mit 5 von 5

Wie „Grundlagen“ und „Fische finden“ toll gemacht. Die vielen Beispiele helfen in der Praxis richtig weiter. Top

Bewertet mit 5 von 5

Gut strukturiert, super erklärt, jede Menge Beispiele. Für jeden Echolotbesitzer eigentlich ein muß!

Bewertet mit 5 von 5

Der Grundlagenkurs ist die Basis für alle weiteren Kurse. Hatte zuerst das Buch und dann den Kurs. Beides Top und notwendig um das Echolot nicht nur als TV zu nutzen.

Bewertet mit 5 von 5

Am Anfang des Gesamtkurses war wenig Praxis, nach Rücksprache mit den Autoren sind jetzt deutlich mehr praktische Videos enthalten. Dafür ein ganz dicker Daumen! Das nenn ich mal Kundenmeinungen verarbeiten, Klasse! Insgesamt super Format, lässt sich vor allem jederzeit wiederholen und nachlesen/anschauen, wenn man mal etwas vergessen hat.

Bewertet mit 5 von 5

Beim Anschauen der Videos kam immer öfter ein “Aha-Effekt”…so detailliert hatte ich mich noch nie in die Echolotmaterie hineingearbeitet. Verstehe jetzt mein Echolot viel besser und kann Details besser deuten und verarbeiten. Fangquote erhöht. Dafür Petri Dank!

Bewertet mit 5 von 5

Ohne Grundlagen kein Verständnis von der Funktionsweise eines Echolotes. Super Erklärung, verständlich, einfach aufgebaut, schön mit Beispielen belegt. Ein Muss für jeden Echolotbesitzer!

Absolut empfehlenswert!

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut erklärt und bringt einen schnell weiter, auch wenn man schon Erfahrungen mit der Technik hat

Bewertet mit 5 von 5

es wird in dem Kurs von Anfang an klar das Echolot lesen nichts mit Fernseh gucken zu tun hat,und das wird einem total verständlich erklärt.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr guter Grundlagen Kurs. Besser als den den ich vom Echolotverkäufer bekommen habe.

Bewertet mit 5 von 5

Super Kurs, hat mir sehr geholfen mein Echolot besser zu verstehen und effektiver zu nutzen.

Bewertet mit 5 von 5

Alle Facetten und Möglichkeiten moderner Echolottechnik werden umfangreich und verständlich dargestellt. Ein Muss für jeden Angler der ein Echolot sinnvoll einsetzen will.

Bewertet mit 5 von 5

Mir gefällt das Konzept aus Online-Kurs und Buch besonders gut. Online sind nochmal genauere Erläuterungen und Beispiele möglich, das Buch hilft beim schnell mal Nachschlagen und Erinnern. Also, absolute Kaufempfehlung für genau dieses Paket

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Top-Kurs und super Preis-/Leistungsverhältnis. Verbesserungspotenzial primär bei dem Online-Portal: Oft hat die Website nicht bemerkt, dass ein Teil-Video vollständig angeschaut wurde. Insgesamt könnte das auch besser in AirPlay integriert sein, so dass man einen Kurs in einem Rutsch durchschauen kann und nicht alle paar Minuten manuell das Video auf den Fernseher schalten muss (was dann beim 20mal nervt).

Bewertet mit 5 von 5

Wirklich sehr gut erklärt alles im Kurs , kann ich jedem Angler mit Boot und Echo nur empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Wirklich sehr gut erklärt alles im Kurs , kann ich jedem Angler mit Boot und Echo nur empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Klare Kaufempfehlung! Wer das Thema Echolot ernsthaft angehen will und darüber hinaus bereit ist sich intensiv damit zu beschäftigen, der findet im Echolotprofikurs ein tolles Hilfsmittel. Ich habe erst den Kurs belegt und war erst anschließend das erste mal mit Echolot auf dem Wasser. Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Vieles hat sich erst im Laufe des Kurses erschlossen. Die Fischfinder-Grundlagen sind sehr hilfreich und vermitteln bereits ein solides Basiswissen. Im Laufe der anderen Teile vertieft man das Wissen dann richtig. Relativ schnell stellt man fest, dass die verfügbaren und vorhandenen Informationen im Netz im besten Fall Stückwerk, häufig einfach falsch sind. Mit dem Kurs wird man zum Profi

Bewertet mit 5 von 5

Klare Kaufempfehlung! Wer das Thema Echolot ernsthaft angehen will und darüber hinaus bereit ist sich intensiv damit zu beschäftigen, der findet im Echolotprofikurs ein tolles Hilfsmittel. Ich habe erst den Kurs belegt und war erst anschließend das erste mal mit Echolot auf dem Wasser. Ich fühlte mich sehr gut vorbereitet. Vieles hat sich erst im Laufe des Kurses erschlossen. Die Fischfinder-Grundlagen sind sehr hilfreich und vermitteln bereits ein solides Basiswissen. Im Laufe der anderen Teile vertieft man das Wissen dann richtig. Relativ schnell stellt man fest, dass die verfügbaren und vorhandenen Informationen im Netz im besten Fall Stückwerk, häufig einfach falsch sind. Mit dem Kurs wird man zum Profi

Bewertet mit 5 von 5

sehr gut erklärt

Bewertet mit 5 von 5

Top ,sehr zu empfehlen

Bewertet mit 5 von 5

sehr umfangreich ,jedenfalls empfehlenswert

Bewertet mit 5 von 5

Man kann einiges dazu lernen

Bewertet mit 5 von 5

Toll gemacht ,gut verständlich

Bewertet mit 5 von 5

Sehr umfangreich ,gut erklärt.

Bewertet mit 5 von 5

Wie die komplette Serie sehr zu empfehlen. Man kann sein eigenes Lerntempo wählen, kann den Kurz jederzeit und überall aufrufen (Webbrowser vorausgesetzt) und bekommt eine Menge Inhalt und Beispiele die Echolotbilder zu interpretieren. Sehr zu empfehlen.

Bewertet mit 5 von 5

Ich habe mit dem Deeper angefangen und mir dann ein “richtiges” Echolot gekauft. Gesehen habe ich auf den Geräten immer etwas, aber was ich gesehen, zu deuten, hat mir erst der Online Kurs beigebracht. Meines Erachtens nach ein Muss für Leute, die mit dem “Echoloten” anfangen und meiner Wissens auch das einzige Angebot auf dem Markt zu dem Thema. Dicker Daumen nach oben!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch ist sehr gut, doch erst mit dem Video werden viele Dinge klarer. Perfekte Kombination!

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Teil des Kurses war für mich der beste weil alles sehr anschaulich Erklärt wird und man es in der Praxis sehr gut anwenden kann. Ich habe Mega viel gelernt.

Bewertet mit 5 von 5

Hilft sehr gut weiter die komplexe Thematik zu verstehen. Toll!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch und der Kurs sind ein absolutes Muss, wenn man das Potential der modernen Echolote richtig ausschöpfen will.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut erklärt. Hilft sehr gut weiter die komplexe Thematik zu verstehen. Toll!

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden.

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden. Auch macht es viel Sinn, die übrigen Teile des Online-Kurses ebenfalls zu kaufen.

Bewertet mit 5 von 5

Ein wirklich richtig guter Online-Kurs, den ich uneingeschränkt weiterempfehlen kann. Ich würde aber trotzdem keinesfalls auf das Buch (Der große Echolot-Ratgeber) verzichten wollen, da in diesem die Grundlagen von Anfang an und bis ins Detail erklärt werden.

Bewertet mit 5 von 5

Hot Sports finden war noch nie einfacher, vielen dank für diesen gelungen Online Kurs

Bewertet mit 5 von 5

Jede/r, die/der sich ernsthaft mit der Echolottechnik befassen will, muss das Buch einfach kaufen. Es gibt nichts Besseres, und es wird wirklich jede denkbare Frage beantwortet. Der Online-Kurs ist daneben mehr als nützlich und ersetzt zudem jede Live-Vorführung eines Guides oder Händlers etc. Ich habe jedenfalls bislang keinen Cent der Investition bereut.

Bewertet mit 5 von 5

Super Erklärt, hat mir sehr weitergeholfen…Sehr empfehlenswert

Bewertet mit 5 von 5

Der letzte Teil ist nochmal richtig interessant, aber es raucht der Kopf.

Mann muss es oft und immer wieder auch am Wasser machen.

Sonst geht alles gleich wieder verloren.

Wie schon gesagt, da es digital ist, hat Mann es ja immer dabei.

Wünsche allen ein kräftiges Petri Heil!

Bewertet mit 5 von 5

Ob ich danach erfolgreicher fische, schwer zu beurteilen aber ich war anschließend um vieles schlauer und finde, ein wirklich geglückter Online-Kurs.

Bewertet mit 5 von 5

Top.

Cool ist das man es immer mit hat am Tablet oder Handy .

Erklärung ist logisch und verständlich.

LG

Bewertet mit 5 von 5

Positive Grüße aus Österreich.

Ich kann es nur jedem weiterempfehlen, wichtig ist das man gleich wieder ans Wasser kommt und alles in der Praxis probiert.

Beste Grüße

Bewertet mit 5 von 5

Sehr verständlich alles erklärt, nach diesem Kurs, war es für mich viel leichter und logischer, diese Sonarbilder wie 2D, Side Imaging und Down Imaging zu interpretieren. Absolute Empfehlung!!!

Bewertet mit 5 von 5

Das Buch ist echt klasse und der Videokurs ist der Hammer. Jeder der sich mit Echoloten auseinander setzen will der macht nichts verkehrt. Ganz im Gegenteil! Wenn man sehr viel Geld für die Hardware ausgibt dann wird sich der Kurs extrem bezahlt machen. Ist quasi ne Pflichtnummer wenn man ein Echolot beherrschen will und sein Wissen vertiefen möchte.

Ich kann nur jedem empfehlen, dass er die 60 Freiminuten für sich nutzt.

Bewertet mit 5 von 5

Dieser Kurs hat mir wirklich geholfen, mehr Fische zu fangen. Super strukturiert. Toller Inhalt.

Bewertet mit 5 von 5

Top habe es mir immer wieder angeschaut.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr gut strukturiert. Wenn man auch mal etwas wiederholen will, ist die Aufteilung in die einzelnen Abschnitte super. Der Kurs deckt alle Nuancen ab.

Bewertet mit 5 von 5

Sehr guter online-Kurse, wirklich gute und hilfreiche Erklärungen. Ich als absoluter leihe, habe dadurch viel dazu gelernt.

Bewertet mit 5 von 5

Dies war für mich das absolute Aha. Durch den Kurs habe ich verstanden, wie man ein Echolot wirklich verwendet. Sehr gut strukturiert!

Bewertet mit 4 von 5

Viel Hintergrundwissen und vor allem viele Echolotbilder and denen quasi “Live” die Theorie in die Praxis umgesetzt wird. Mach braucht einfach Bilder um das ganze später auf dem Wasser anwenden zu können und keine Geister zu jagen. Dafür 5 Sterne … da der Kurs jedoch nicht so gut strukturiert und ich es dadurch schwierig finde einzelne Inhalte im Nachgang wieder zu finden gebe ich nur 4 Sterne … das war beim 2. Kurs (Hotspots erkennen) besser.

Bewertet mit 5 von 5

Eigentlich der wichtigste Teil, logisch erklärt.

Aber ohne die anderen Teile kommt man glaube ich nicht zum Ziel.

Bewertet mit 5 von 5

Hier erfährst du das angeln an bestimmten Stellen wichtiger ist, als stundenlang Fische zu suchen.

Sehr interessant gestaltet.

Bewertet mit 5 von 5

Hat Spaß gemacht die Videos zu sehen war eine große Hilfe für mich

Bewertet mit 5 von 5

Für Anfänger ein Muss Grundlage für die folgenden Videos

Bewertet mit 5 von 5